-

Quem pode decidir?

“A Justiça”, estátua situada à frente do STF. Reprodução: Gustavo Moreno/STF No dia 17 de outubro de 2025, em sua última sessão no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso votou a favor da descriminalização do aborto até 12 semanas. Em seu voto, defendeu que o aborto é questão de saúde pública, sendo essencial garantir que o procedimento seja realizado de forma segura. Afirmou que “a criminalização penaliza, sobretudo, as meninas e mulheres pobres, que não podem recorrer ao sistema público de saúde para obter informações, medicações ou procedimentos adequados”.

A fala do ministro é baseada na realidade brasileira: dias antes do voto, Paloma Alves Moura, mulher negra e chefe de cozinha, morreu aos 46 anos em Olinda, Pernambuco. Em entrevista ao G1, sua amiga Thais Leal relatou que a mulher esperou por atendimento médico por quase dez horas no Hospital do Tricentenário, enquanto sentia fortes dores e sangrava constantemente. De acordo com suas acompanhantes, diante da suspeita de que havia realizado um aborto, os profissionais da saúde deixaram de fornecer tratamento adequado a Paloma, que possuía endometriose. O acontecimento destaca como a moral influencia diretamente no controle de corpos femininos, em especial de mulheres negras.

A pauta de direitos reprodutivos tem uma forte presença no Brasil e no mundo há décadas. O tema ganhou força a partir do movimento feminista, em especial na segunda onda; com questionamentos sobre a subordinação feminina e seu papel na sociedade da época, as mulheres lutavam pelo direito sobre seus próprios corpos. A partir desse momento, o movimento incitou diversas discussões que ressoam até hoje, como a legalização do aborto, o uso de anticoncepcionais e o acesso à educação sexual. De acordo com a cartilha divulgada em 2005 pelo Ministério da Saúde, direitos reprodutivos são o direito dos indivíduos em decidirem se querem ou não ter filhos, quantos e quando, tendo eles acesso às informações necessárias para exercerem seu direito de escolha.

Manifestações feministas tomavam as ruas na década de 70, defendendo o aborto legal/ Reprodução: Wikimedia Commons. No entanto, o contexto do Brasil não corresponde a essa realidade. Em 2023, o deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) propôs a lei n.º 4.844, tentando proibir o ensino de educação sexual nas escolas da Educação Básica. A proposta distoava do cenário da época: o país registrou 83.988 casos de estupro de vulnerável, sendo 72.454 mil deles meninas; destas, 61,6% tinham até 13 anos e 84,7% foram estupradas por familiares ou conhecidos (dados fornecidos pelo 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública). A educação sexual é essencial para ensinar sobre consentimento, conhecimento sobre o próprio corpo e prevenção de violências: negar o seu acesso é retirar uma ferramenta que pode promover a proteção de vítimas.

Em 2020, uma menina de 10 anos, do Espírito Santo, teve sua gravidez e identidade expostas na internet por Sara Fernanda Giromini, ex-assessora da então ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, Damares Alves. Nas redes sociais, foram divulgadas informações confidenciais sobre a vítima, incluindo o hospital em que realizaria um aborto. A garota, vítima de seu tio, foi xingada e chamada de assassina no local por diversos manifestantes que, motivados por Giromini, não respeitavam o direito que lhe foi garantido por lei. O caso não é isolado: dos 87.545 estupros registrados em 2024, 67.204 são casos de estupro de vulneráveis (19ª Edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública).

Mas o que Paloma Alves Moura, o voto do Ministro Barroso e o caso no Espírito Santo tem em comum? Há séculos, mulheres no mundo todo possuem um mesmo problema: a falta de autonomia sobre seus corpos. Em um país atravessado por desigualdades de gênero, raça e classe, as formas de controle se reinventam: na era digital, discursos de ódio, falas machistas e misóginas acompanhadas de ameaças se tornam mais presentes. Assim, os discursos saem do online e alcançam a realidade, tendo efeitos políticos concretos.

Em outubro de 2025, a Comissão de Direitos Humanos do Senado, presidida por Damares, aprovou o PL 2.524/2024, que proíbe a realização do aborto após 22 semanas de gestação, em casos de estupro e quando há anencefalia – a qual, em sua maioria, o feto não sobrevive. Em caso de risco à vida da gestante, a orientação é antecipar o parto. Ao aprovar a medida, há novamente uma maior limitação da autonomia e poder de escolha das mulheres.

A pauta dos direitos reprodutivos no Brasil vai além de procedimentos médicos: é sobre qual pessoa é legítima para tomar decisões. É sobre o voto de Barroso, a morte de Paloma e a exposição de uma vítima de 10 anos de idade e todos aqueles que não são aptos a terem autonomia sobre seus próprios corpos.

Por Maria Vital

-

Qual o seu lugar de fala?

Marcha das mulheres negras em 2015 | Foto: Janine Moraes É provável que você já tenha presenciado alguém se eximir de opinar sobre um tema, justificando não ser o seu “lugar de fala”. Essa situação é comum, pois quando escutamos “lugar de fala” já vem aquele pensamento de que é algo reservado a um grupo específico de pessoas, de assuntos que se podem debater e outros não. Ainda nos vêm as famosas “debandadas” de quem se isenta de algum debate por “não ser o lugar de fala” daquela pessoa.

Em 2019, a filósofa e escritora Djamila Ribeiro publicou Lugar de Fala, livro que reflete sobre as posições que constituem nossa sociedade, como locais de partida para experiências de vida, de preconceitos e privilégios. Pensando no Dia Nacional da Consciência Negra e na 2ª Marcha de Mulheres Negras que se aproxima, o debate sobre raça e anti racismo se intensifica. Como se posicionar? Será que possuo o tal lugar de fala para isso?

De onde você fala?

A expressão, que ganhou destaque desde a publicação de Djamila, diz respeito ao lugar social ao qual pertencemos, de onde falamos, ou seja, todas as pessoas têm um lugar de fala, mas possuem diferenças fundamentais ao se relacionarem com gênero, raça, deficiência, território e classe, por exemplo. Não é o que se fala, mas a partir de onde se fala. O conceito não é uma “proibição” para debater certos assuntos. O que ele realmente pede é que você tenha a clareza e a humildade de entender de onde você está falando. Dessa maneira, além de todas as pessoas terem lugar para falar, é preciso compreender de que lugar estão partindo os discursos e quais pesos possuem determinadas afirmações.

Escrever, pensar e se posicionar enquanto pessoa branca é ter em conta experiências de privilégio em relação a pessoas negras, – o que não isenta o indivíduo branco de ter problemas ou dificuldades em sua vida, mas garante que nenhuma dessas dificuldades está relacionada à cor da sua pele –, por exemplo. Isso inclui o grupo no debate racial, pois, lembremos, se há racismo é porque ele foi criado principalmente por pessoas brancas, que precisam lidar frontalmente com isso, se posicionando contra. O mesmo vale para questões relacionadas ao gênero, em que os homens geralmente se retiram das conversas por não se verem implicados no debate – que, de maneira semelhante diz respeito muito mais à desigualdade de poder entre as categorias homem-mulher – pensando ainda nas pessoas LGBTQIAPN+, o buraco é ainda mais embaixo.

Sendo assim, o lugar de fala não é o movimento de se recolher quando não nos “vemos” em alguma pauta, mas sim a compreensão e aprendizado a partir dali, para encontrar caminhos possíveis para todas as pessoas. Uma vez que entendemos estratégias de ação em conjunto, reunindo vozes diferentes, que alcançam públicos distintos, podemos formar alianças potentes no combate ao racismo e eliminação de outras violências. É preciso costurar parcerias, afetos e laços de amizade nessa luta, tanto para dividir angústias quanto para alcançar determinados locais de poder.

Isto é, em linhas gerais, fazer com que pessoas brancas não somente se reconheçam em uma estrutura de privilégio, mas também lutem por mais igualdade – justamente fazendo isso dessa estrutura de poder que as coloca ali. Tal movimentação pode ser feita de múltiplas formas, mas a primeira delas é compreendendo o lugar do qual elas partem e de que forma podem agir contra o racismo.

E o papel do jornalismo nisso?

Pensar a comunicação enquanto instrumento profundamente educativo é fundamental para vislumbrar novas possibilidades e formatos de circular conhecimento. Um primeiro passo é valorizar o trabalho e conhecimento de pessoas negras – não somente em assuntos voltados à raça, mas em todas as áreas –, pois quando o exaltamos estamos também legitimando essas figuras de autoridade.

Outro ponto crucial é contextualizar violências sistêmicas, mas não generalizar experiências; como “toda mulher negra é tal coisa”. Precisamos demarcar e discutir de que forma violências e desigualdades afetam mais esse grupo, mas não se pode defini-lo por completo, é preciso conhecer e humanizar essas experiências, tornando-as não somente números distantes, mas pessoas reais.

O que nos leva a uma estratégia interessante apresentada na oficina d’AzMina sobre Comunicação Feminista e Antirracista: é necessário não somente apresentar pesquisas, estatísticas e tratar de temas delicados – como abuso sexual, violências em geral –, mas também apresentar soluções possíveis, caminhos que podem ser buscados.

Como dito acima, o jornalismo tem um potencial pedagógico importante, que pode nos ensinar de que maneiras procurar ajuda em casos de violência; a quem recorrer para denunciar; instrumentos de busca e informação ágeis; ou mesmo busca por ajuda psicológica. Nesses casos, localizar outras perspectivas possíveis em cenários brutais é também fornecer esperança, acalanto e acolhimento.

O Ariadnes, enquanto projeto e veículo, se posiciona contra o racismo; contra quaisquer tipos de violência, seja física, psicológica, patrimonial, sexual, midiática ou moral, e segue no combate para eliminação das desigualdades. Nosso lugar de fala, enquanto conjunto, parte do antirracismo, por não sermos signatárias do acordo violento que vitimiza, mata e aniquila corpos negros – em especial os femininos.

Esse episódio ajudou na construção do texto: Quem tem medo do feminismo negro?

Acompanhe a 2ª Marcha de Mulheres Negras: Marcha Das Mulheres Negras 2025

Por Ana Luiza Rodrigues e Lia Junqueira

-

Violência como rotina

Era 2010, quando as imagens de pessoas armadas correndo por uma rua de chão batido em meio à floresta foram exibidas repetidas vezes no RJTV – jornal televisivo diário do Rio de Janeiro, eu tinha sete anos e lembro de crescer amedrontada pelo fantasma do crime que passava na televisão.

Nascida na capital e moradora da baixada fluminense, sempre frequentei a cidade. Me lembro da promessa das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), das entrevistas do então secretário de segurança pública, José Mariano Beltrame – personagem frequente nas edições do RJTV –, da possibilidade de um Rio livre da violência. Apesar disso, tudo ao meu redor gritava o contrário. O medo era crescente: dos assaltos; dos tiroteios; da (in)segurança pública que rondava todo carioca/fluminense ao sair de casa.

Luto é verbo, como diz Sueli Carneiro, para mães das periferias cariocas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil De lá para cá foram registradas mais de 240 chacinas na cidade do Rio, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado, com mais de 1000 pessoas mortas. A mais recente delas, no dia 28 de outubro, foi considerada a mais letal da história do Rio – e também uma das mais letais do Brasil –, com cerca de 121 pessoas mortas.

Me questiono, como colocou Cecília Oliveira, jornalista e especialista em segurança pública, se a pior operação policial no Rio de Janeiro sempre será a próxima. Quantas vezes será preciso ver corpos ensanguentados? Mães chorando por seus filhos assassinados por quem deveria protegê-los? Quantas vezes mais o Rio de Janeiro precisa da comprovação de que “operações policiais” como essa são estratégias falhas no combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas e armas?

É preciso lembrar, inclusive, que por trás desses números existem pessoas, com seus afetos, erros e acertos e, ao lembrá-los (se é que fazemos isso) apenas como “registros”, nos afastamos ainda mais de uma possível solução. A desumanização serve como combustível de vingança e ódio por esse Estado que comemora a chacina, usa foto estarrecedora como troféu. A gente, enquanto público, não só assiste de maneira passiva como se acostuma e naturaliza a violência – das operações, da polícia, da mídia.

Em 2018, quando fui cursar o Ensino Médio na cidade do Rio, comecei a morar na Zona Norte para diminuir o tempo de deslocamento até a escola – que era de três a quatro horas quando morava na baixada. Tinha 14 anos e lembro de escutar tiros quando acordei de manhã para a aula. Volta e meia algum colega faltava justamente por algum tiroteio na região em que morava. A rotina carioca é permeada pelo medo, pela tensão – sobretudo daquelas pessoas que moram em comunidades e áreas historicamente deixadas de lado pelas instituições de segurança pública.

A mídia carioca, por sua vez, faz a escolha deliberada de dizer “bandidos” na cobertura, quando ainda nem se sabem os nomes e identidades dessas pessoas. Hoje, formada em jornalismo, enxergo claramente o papel pedagógico que o jornalismo policialesco, de conflitos, teve durante minha vida, enxergando o que Rita Segato chama de “pedagogias da crueldade”. RJTV (Globo), Cidade Alerta RJ e Balanço Geral (Record), Jornal do Rio (Band) nos dizem diariamente quais corpos são dignos do nosso luto, mas principalmente quais não são e não podem ser.

Jurema Werneck, diretora da Anistia Internacional no Brasil, me disse durante entrevista que “o racismo se move na direção do aniquilamento dos povos indesejados. Então sim, é uma estratégia”. Assim, uma vez que a “política de enfrentamento” ao tráfico ou à violência ocorre por meio de massacres contra a população preta e periférica, a única coisa que está sendo aniquilada são essas vidas “indesejadas” pelo Estado.

O governador de extrema direita, Cláudio Castro (PL-RJ), faz questão de reforçar isso quando diz que “a operação foi um sucesso”. Como se mais de 120 pessoas que perderam suas vidas – sejam suspeitos, policiais ou inocentes – fosse motivo para alguma comemoração. Como se as afetações práticas na vida da população que não conseguiu ir trabalhar, voltar para casa ou estudar não fossem danosas.

Dessa maneira, quando uma figura de autoridade como o governador do Estado – em que, lembremos, todos os seus antecessores eleitos estão presos, com exceção de Benedita da Silva –, afirma tal atrocidade e a mídia repete isso, a gente segue vivendo na espiral da violência. Essa prática de jornalismo declaratório que só escuta um lado é muito injusta, é desinformada e cruel com aquelas pessoas que estão na linha de tiro, no fogo cruzado diariamente.

O choro pelos assassinatos é feminino, é negro. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil A polícia vai, mata e sai. Esse é o modus operandi que não repara, não dialoga e não põe fim (porque não é para pôr) ao crime organizado. Se ele representa organização é porque tem muitas mãos que sustentam esse modo de funcionamento, com anuência dos governos, inclusive. E do “outro lado” – já que a polícia e o Estado só garantem “segurança” para uma parcela da sociedade – ficam as mães, companheiras, familiares, que lidam com a violência, com o luto e o sentimento de impotência, sem que o problema seja resolvido em sua raiz.

No dia 1º de novembro meu celular foi inundado de mensagens sobre tiroteios acontecendo no distrito em que minha família reside, a cerca de 70km da capital, com registro de que pessoas do Comando Vermelho estariam fugindo pela região de mata. O medo, ao contrário do que se é esperado, não é o primeiro sentimento que foi sentido por pessoas próximas a mim, mas a curiosidade e anseio por informações, fotos, vídeos. Muito a partir disso – e claro, da chacina no dia 28 – fiquei me questionando como a violência é rotina.

Mais do que isso, ela é naturalizada de tal maneira que perdemos a humanidade. “Lia trabalhou na Ilha do Fundão e agora tá com medo” ou “18 anos de Rio de Janeiro e agora fala isso”, minhas amigas disseram sobre meu medo e minha revolta com o massacre. Eu não deveria sentir, segundo elas, porque isso é normal já. Como não me acostumei?

Como não considero normal escutar os disparos, já que ano passado, enquanto estava no hospital com minha mãe, isso era literalmente rotina? Um dos aprendizados mais cruéis é este: da banalização dessa rotina grotesca, violenta como um todo. É possível não importar dessa maneira?

As imagens de corpos, de sangue, os barulhos de disparos não devem amedrontar por serem regulares? Ao mesmo tempo, diversos comentários nas redes sociais sobre o suposto “sucesso” me dão ainda mais arrepios. Quando celebrar o assassinato e genocídio deliberados sobre corpos majoritariamente negros tornou-se o novo normal?

Existem diversas maneiras de se responder a essa indagação, mas aqui vou refletir sobre o papel do jornalismo em construir narrativas capazes de aplaudir o caos com as mãos cheias de sangue. A forma com que a mídia – seja nos jornais televisivos, impressos, online ou mesmo nos outros meios de comunicação – trata, apura e entrevista sobre a violência nos instaura um desejo de punitivismo, de ódio.

A impunidade é discurso constante, de que o Brasil não pune suficientemente – apesar de ter uma das maiores populações carcerárias do mundo –, de que os “vagabundos” estão à solta e a próxima vítima será você. A mobilização de emoções é carro-chefe nessa cobertura policialesca, o que é um problema real torna-se show, e, portanto, distancia-se do ponto central, da real segurança pública.

O chamado Populismo Penal Midiático assume um lugar importante aqui, por entendermos como ele ganha espaço na sociedade e movimenta as opiniões. Marcela Cardoso Linhares Oliveira Lima, em sua dissertação de mestrado em Direito, o define como:

“Apoiam-se na geração de medo e de insegurança, invocando medidas urgentes que precisam ser adotadas, caso contrário, conforme pregam, a liberdade da população será cerceada pela criminalidade, e a sociedade virará em meio ao caos. Busca-se combater a violência com mais violência, como uma forma de contra atacar, em vez de pesquisar estudar a origem do problema, os fatores que, de fato, originam a criminalidade para descobrir formas científicas – e, logo, mais propensas ao êxito, de tratá-los.” (Lima, p. 61).

Se a única solução apresentada para violência for mais violência, o contexto de guerra será (como é) rotina. Além disso, ele reforça outros tipos de problemas, cada vez mais densos, como os feminicídios ou tentativas realizadas por agentes de segurança, ou seja, mulheres mortas com as armas do governo. Já são nove no Grande Rio somente em 2025, um número do Instituto Fogo Cruzado – e não levantado pelo governo. Mas o que isso tem a ver exatamente com o jornalismo e a cobertura de violências? Tem muito.

Primeiro porque a comunicação nos ensina quando privilegia a versão dos governantes em detrimento dos moradores de favela, quem vivencia a operação de perto. Da mesma forma acontece com os casos de feminicídio, em que escutamos “justificativas” para tal crime. Em ambos não temos o contexto necessário e, mais que isso, esses “acontecimentos” são normalizados; “mais uma operação”; “mais um feminicídio”. Todo dia tem, e terá novamente.

O Estado, por sua vez, legitima o sistema racista que encarcera e assassina sumariamente pessoas negras, e faz o mesmo movimento com a violência contra as mulheres – assim como tantas outras. Esses problemas, como sabemos, são estruturais e complexos de resolver, leva tempo, estratégia a longo prazo e não supostas “faxinas” brutais e vergonhosas como essa promovida por Cláudio Castro.

O palanque político de Castro está sendo construído em cima dos corpos empilhados por sua brutalidade e o jornalismo tem como missão ética questionar essas pessoas, desde o próprio governador até seus aliados. “Operações” como essas acontecem desde os anos 90 no Rio e, vejamos, o crime organizado só cresceu, assim como as inúmeras violências. Dessa forma, são necessários planos a longo prazo, investimento em educação, oportunidades melhores e não mais truculência. Não podemos mais banalizar, nos distanciar porque são “os outros”, é a nossa vida que está (também) sendo atravessada por tamanha violência.

Enquanto enxergarmos apenas números (e não pessoas, vidas); enquanto a mídia alimentar esse discurso de “bandido bom é bandido morto”, nada estará resolvido. A violência não pode ser rotina no Rio de Janeiro e em nenhum lugar. Lembremos, por fim, de votar com consciência nas próximas eleições que se aproximam.

Para se manter informada sobre segurança pública, acesse e acompanhe:

Instituto Fogo CruzadoEsse texto nos explica como alguns números são calculados: Os nomes e os dados das coisas

Esse podcast fala sobre a (des)humanização: O dia após a chacina no Rio de Janeiro, com Talíria Petrone

Por Lia Junqueira

-

Encaixes e desencaixes do amor no cinema de Celine Song

O encontro de Nora com suas vidas passadas. Imagem: divulgação Quando somos jovens podemos ter entendimentos diversos do que é o amor. Será que é aquela sensação de borbulhar o estômago? Ou aquela de nos deixar tontas; de paixão, de fúria ou de quase querer engolir o outro para si? Ele pode ser ainda a impressão do outro em nosso corpo, que transborda, mergulha. No final das contas, as sensações que o amor desperta são diversas, múltiplas e não há uma só resposta certa do que ele nos traz.

Porém, o amor nos desafia a entender de quais maneiras ele vai, volta, encaixa e desencaixa. Como ele pode ser pleno, justo no momento em que nos comparamos tanto com os amores alheios? Em tempos de redes sociais, com tantos compartilhamentos e vitrines, podemos ter a sensação de que há sempre um amor à espreita; melhor, mais belo e atraente. As gramas vizinhas podem ser mais bonitas, mas não sabemos o ecossistema por completo dos outros jardins.

É possível saber, no entanto, o que não é amor, como atos violentos e abusivos – que devem ser repudiados, denunciados e devidamente punidos. O amor deve ser vivido de maneira livre, não importa o gênero, classe, sexualidade, raça ou deficiência.

A estreia de Celine Song no cinema chega de mansinho em nossos corações, com um filme que se propõe a falar sobre a vida de maneira simples, mas de forma dilaceradora, desse amor que nos desperta, cheio de expectativas. Os encontros e desencontros de Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo) são como as oito mil camadas de in-yun, que nos dizem sobre migração, identidades culturais e, claro, também sobre o afeto dos dois.

In-yun é uma crença coreana que diz respeito ao destino de duas pessoas, da providência de se cruzarem entre as camadas de vidas – das passadas e futuras. É aquela máxima implacável do que está predestinado, de uma espécie de roteiro que seguimos. Mas será que a vida real corresponde fielmente ao conceito de almas gêmeas? O que Past Lives nos revela tem muito mais a ver com as imprevisibilidades cotidianas, dos caminhos que se separam e nos levam a lugares muito diferentes.

A dupla de amores-namorados surge na infância, quando ambos estudavam e residiam na Coreia do Sul, era uma relação pueril de afeto e admiração. No entanto, a família de Na Young (nome de Nora antes da migração) se muda para o Canadá e assume uma nova camada de vida, com novas identidades e sonhos. Após 12 anos, Hae Sung e Nora encontram-se pelas redes sociais e retomam o contato diário, que faz com que o coreano – sua língua materna – fosse redescoberto pela personagem, assim como outras “camadas” dela mesma a partir das conversas com ele.

O contato diário, porém, não dá conta de acompanhar aquela fase da vida dos dois, que estão em continentes e frequências diferentes – em diversos sentidos. A ordinariedade da vida os faz seguir em outras direções, assim como quando tinham 12 anos e também nesse momento, aos 24. O sentimento, no entanto, fica como chama baixa, acesa e cheia de expectativas que vão se desfazendo ao longo do tempo – e a vida, como sempre, acontecendo.

Mais 12 anos se passam e, finalmente, Nora e Hae Sung encontram-se pessoalmente. Os olhares parecem os mesmos de quando crianças, na escada que os separou na infância; o abraço, fraterno e gentil, demonstra o afeto presente nos dois personagens. O encontro retoma a Na Young criança, na língua original e lembranças (agora presencialmente), e é como se ela matasse a saudade de um “eu” distante. Ambos comentam sobre semelhanças e memórias dos tempos da escola, em que eram competitivos e chorões.

Os caminhos seguem diferentes para Na Young e Hae Sung, apesar de compartilharem tantas memórias. Imagem: trecho do filme No entanto, ela reafirma a identidade de Nora Moon, em sua vida atual, com o marido Arthur (John Magaro), o que é fascinante de observar, uma vez que a mulher possui todo esse poder de decisão – que é dela por direito, claro –, não observado em diversas produções. A atriz que dá vida à personagem, Greta Lee, comenta ainda sobre seu poder de autonomia nas gravações e na trama em geral, em poder ser uma protagonista que está “lidando e entendendo o amor e a vida”.

Uma das lições mais interessantes do filme é nos questionar até que ponto estamos (ou não) dispostas a “largar tudo por um amor”, nossos sonhos, carreira e estabilidade – e também quais seriam as implicações de fazer isso na prática. Nora sente e, sobretudo, decide por quais caminhos seguir. Ela tem a chance de acessar essas camadas que a fizeram chegar ali, aos trinta e tantos anos, morando em Nova York, com uma boa carreira profissional e um marido respeitoso e amável.

Vidas Passadas fala de amor profundamente por mostrar suas incertezas, os encaixes e encontros positivos e aqueles em que não foi possível prosseguir. O filme mostra muito respeito e diálogo, tanto entre Nora e Hae Sung, quanto entre Nora e Arthur, que se coloca verdadeiramente enquanto companheiro. Nos dias em que tudo está confuso para os dois, eles assumem o caos interno; o fato dele não entender coreano e dela sonhar nessa língua poderia representar uma fissura irreparável, mas os encaixes – e rearranjos – os fizeram seguir juntos.

É um tanto dilacerador ficar nos torturando com as possibilidades do que “poderia ter sido mas não foi”, por isso Celine nos convida a viver o agora, a nos confrontar com nossas rotinas, com o cotidiano cru, em que lidamos com dificuldades, tristezas e dilemas. Evidente que nossas experiências poderão ser múltiplas, mas é importante que sejam conscientes, respeitosas com nossas próprias vidas e desejos pessoais.

bell hooks, professora e pesquisadora, afirma em sua obra Tudo Sobre o Amor: Novas Perspectivas que o amor é um conjunto de características, e mais, é ação. Para ela o amor é cuidado, carinho, atenção, honestidade, respeito, confiança e comunicação aberta. E é nesse mesmo sentido que Celine nos conduz em seu primeiro longa-metragem, com amores possíveis e reais.

Durante a exibição de Vidas Passadas na mostra O Amor é Filme, realizada durante o segundo semestre de 2025, foi interessante perceber como nós (eu, mediadora, e o público, com idades muito semelhantes) da geração Z gostamos de ter certeza, de inferir nossas opiniões com precisão. Muito pelo contrário, a obra nos catuca ao mostrar esses outros amores e sua complexidade, essa maturidade e encontros mais “sóbrios”, sem aquela euforia meio catastrófica dos filmes hollywoodianos de amor.

Esse sentimento tão mobilizador, tão falado e pauta da nossa mostra de filmes, se coloca muito mais próximo da realidade quando enxergamos sua heterogeneidade, quando as expectativas são quebradas e fazemos a tentativa de olhar com mais honestidade para ele. É preciso reconhecer os desencaixes para que novas possibilidades se abram – e é mais ou menos por esse caminho que chegamos até Materialists, lançado em 2025.

As relações amorosas de Lucy (Dakota Johnson), sejam reais ou inventadas. Imagem: divulgação do filme Dois anos após a brilhante obra de estreia, Celine Song retorna aos cinemas com Amores Materialistas, ao tratar novamente de configurações diferentes do amor, sob outros pontos de vista, inclusive. A pegada aqui é mais hollywoodiana, com Dakota Johnson, Pedro Pascal e Chris Evans como personagens principais. Se antes o afeto era fruto de oito mil camadas, agora ele é comprável, basta encontrar seu “par perfeito” com uma das casamenteiras representadas no longa.

A indústria de namoros, casamentos e encontros está a todo vapor, desde os flertes convencionais até aquelas pessoas que pagam uma espécie de assessoria de relacionamento – e nisso Lucy (Dakota Johnson) é especialista. Ela já emplacou vários casamentos, namoros e muito sucesso na empresa em que trabalha promovendo matchs (aquilo de combinar romanticamente com alguém). Mas, na vida pessoal é fria, pragmática e seu foco está em conseguir dinheiro.

Sua clientela se comunica por números: altura tal; salário x; propriedades em y valor; encontros em restaurantes de tantas estrelas. É claro que desejamos o melhor para nós mesmas, e que cada pessoa tem diferentes parâmetros para isso, mas será que somente com essas informações (bastante rasas) é possível encontrar o amor das nossas vidas? Justamente essa a missão de Lucy, que, ao contrário do que vende, se vê “morrendo sozinha”.

Porém, ao conhecer Harry (Pedro Pascal) em um casamento, ele a convida para sair e ela fica instigada – principalmente porque ele é rico, estável e bem sucedido. No mesmo ambiente reencontra John (Chris Evans), um ex-namorado que ainda retoma sentimentos – mesmo aqueles bem profundos. É importante destacar aqui que a relação de classe está muito colocada no filme como algo essencial para Lucy, que deseja conforto financeiro e luxos – desde um buquê de flores super caro até um apartamento avaliado em milhões de dólares.

E talvez seja esse o ponto de dúvida ou discordância do longa. Ao tratar essas relações de maneira tão superficial e vaga, ele não nos faz refletir sobre a forma como as relações estão se dando. Por aqui entendemos as críticas e sátiras com os padrões irreais impostos pelas pessoas nos trechos de atendimento da casamenteira (ou matchmaker), mas será que o filme dá conta de refletir sobre a densidade e complexidade do amor com isso?

Inserir um personagem de família rica como Harry nos faz acreditar que é “fácil” de alguma maneira ser bem resolvido. Ao contrário de John, um ator de origem pobre e desajeitado na vida. Essas relações estabelecem determinados padrões de masculinidade, de quem pode ser desejado – e quem deve desejar cada um deles, claro. E, óbvio, não é como se não houvesse “vontade de crescer” ou evoluir para John, mas um limite de classe mesmo, onde não há essa evolução repentina e totalmente transformadora.

O que confunde, desencaixa, é o fato de que Lucy não sente atração, tesão por Harry – mesmo com a vida “perfeita” que ele poderia proporcionar para ela. Mas sente isso por John, o “quebrado”. Algo que, mais uma vez, aciona esses padrões de relações – heteronormativas, cisgênero – de que um homem deve prover, ser o responsável pela casa e família. Os relacionamentos, dessa maneira, são compras, transações e o afeto perde espaço para isso – no filme, inclusive, que me parece distante de relações mais humanas.

Como disse anteriormente, existem múltiplas formas de amor e de como ele nos faz sentir. Em Amores Materialistas, porém, as relações têm tanta frieza e suposta racionalidade que nos afasta totalmente do sentir, dos afetos e calores tradicionalmente ligados ao amor. A protagonista afirma que “amar é fácil, difícil é se relacionar”, mas não seriam esses dois correlatos? Como eu amo sem me relacionar, sem conhecer e tocar alguém? Sem entender os encaixes e desencaixes possíveis para essa relação?

Celine dessa vez parece se afastar da sensibilidade apresentada em Past Lives, dos diálogos profundos e silêncios marcantes. Os olhares aqui ficam distantes e um tanto quanto vazios, num mundo onde tudo é comprável – até a altura de Harry, com um procedimento cirúrgico –, estamos nos relacionando com as imagens e não com as pessoas em sua essência.

No filme, Sophie (Zoe Winters), cliente de Lucy, é acionada no momento em que ela sofre uma violência sexual, o que é, no mínimo, raso e equivocado. No Ariadnes estamos acostumadas a analisar criticamente as más construções sobre violência de gênero, mas não de sua subutilização em uma trama. Me questiono se, em meio a tantas constatações da personagem, era preciso inserir um crime, o sofrimento de uma mulher, para a “virada de chave” decorrente disso.

Há ainda o conflito de classe muito demarcado, já que um dos pretendentes de Lucy é rico, enquanto o outro é pobre. Isso constrói a visão de que as relações amorosas não são reservadas para pessoas pobres, por exemplo, por estarem à margem da sociedade e não poderem oferecer boas experiências e condições de vida para as pessoas com quem se relacionam. Ao fazer isso, afirmamos que o amor não é destinado para determinadas pessoas, estigmatizamos suas vivências e afetos e, sobretudo, que o amor seria definido por uma conta bancária, pelo que se vende dele.

O cinema de Celine nos apresentou facetas diversas de sua produção, roteiro e câmeras, com reflexões mais profundas e densas nas Vidas Passadas, mas também com forte apego ao presente, no mundo digital e solitário, dos amores intransigentes de Amores Materialistas. Ao final, me pergunto: quais encaixes e desencaixes são possíveis para vislumbrar o amor?

Não há resposta objetiva para isso, claro, mas espero que o façamos com respeito, calma e generosidade – conosco e com as pessoas.

Alguns textos que me ajudaram na construção deste:

“Vidas passadas” e a efemeridade do existir | Blog da Boitempo

“Amores Materialistas”: análise do afeto na era do capitalismo – ARTE NO SUL

Past Lives: This untranslatable Korean word for eternal love has ancient Buddhist roots

Serviço:

Vidas Passadas

Título original: Past Lives

Onde assistir: Telecine

Gênero: Drama, Romance

Temas: Vida; amor.

Classificação: 12 anos (A12)

Nossa classificação: 12 anos (A12)

Justificativa: O filme tem representações saudáveis de amor e relacionamentos entre as pessoas.Amores Materialistas

Título original: Materialists

Onde assistir: HBO Max

Gênero: Comédia, Romance

Temas: Vida; amor.

Classificação: 16 anos (A16)

Nossa classificação: 16 anos (A16)

Justificativa: O filme tem representações confusas de amor e relacionamentos entre as pessoas.Por Lia Junqueira

-

Vale tudo?

Como novela e mineração revelam a lógica implacável do capital

Imagem: Equipe Cáritas Escrita originalmente por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, Vale Tudo teve sua primeira estreia na TV Globo em 16 de maio de 1988. Conhecida por surgir em um contexto transformador do país, a telenovela acompanhou parte do processo de redemocratização após o golpe militar, que instaurou uma ditadura entre 1964 e 1985, e a aprovação da Constituição Federal, em setembro do mesmo ano.

Já em 2025, seu remake, desenvolvido por Manuela Dias e com a colaboração de Sérgio Marques, Márcio Haiduck, Aline Maia, Pedro Barros, Cláudia Gomes e Luciana Pessanha, também presenciou transformações, como o processo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, ao lado dos réus Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Netto e Mauro Cid.

Assim como esses fatos, as telenovelas fazem parte da história brasileira e da televisão. Ambas as versões têm em comum os enredos gerais e personagens centrais, que levantam questões éticas e morais como uma tentativa de espelho crítico de seus períodos de exibição. Como apontado pela professora e pesquisadora Maria Immacolata Vassallo de Lopes (2009), além da construção coletiva da memória e da identidade do país, as telenovelas são extremamente relevantes por conta de sua narrativa popular, onde o melodrama atua na articulação de pautas sociais. Neste texto, focaremos na versão mais recente, de 2025.

Imagem: captura de tela do canal da TV Globo no YouTube No modo como aborda questões sociais contemporâneas, Manuela Dias propõe de forma tímida, e não desenvolve, questões referentes à crise ambiental e à mineração no Brasil. Temos uma indicação disso aos 31 segundos da abertura do remake, quando somos apresentados a um frame muito rápido de máquinas trabalhando em rejeitos de minério (tão rápido que é extremamente difícil fazer uma captura de tela). Essa temática é superficialmente abordada na trama de Marco Aurélio, vilão interpretado por Alexandre Nero. No Instagram, o perfil do autor compartilha a seguinte cena: Marco Aurélio está em uma banheira de espumas com Leila, interpretada por Carolina Dieckmmann, e ela pergunta aonde ele quer ir. “Ainda não sei. Pra baixo da Linha do Equador a coisa só piora. Eu quero entrar pra mineração. O dinheiro não tá por aí mais, voando pelos ares. Tá debaixo da terra. O que tão achando de minério no Brasil…”, responde o vilão.

O remake parece condensar esse espírito de país que se constrói sobre o lucro e apaga suas ruínas com um personagem que transforma a possibilidade de enriquecimento pessoal em sinônimo de sucesso nacional. E, assim, a mineração é tratada apenas pela ótica do capital como uma oportunidade de ascensão para Marco Aurélio por meio de uma renda fácil, não uma ferida aberta na história recente do Brasil. A cena, tal qual as temáticas levantadas na obra de Manuela Dias, não se desdobra em nenhuma perspectiva crítica, tensionamento ou discussão. Virou apenas um corte rápido e fácil para as redes.

Desde o rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, e suas acionistas Vale e BHP, em Mariana, em 2015, a mineração deixou de ser apenas um setor produtivo: tornou-se uma referência do colapso ético e político brasileiro. O desastre-crime revelou o custo socioambiental de um modelo baseado na extração predatória, na qual a dimensão ficcional parece ser o próprio real. Em outras palavras, as de Geraldo Carneiro, morador da comunidade de Campinas, “ninguém vai conseguir fazer um filme de terror igual aquele”.

Imagem: Geraldo, registrado pela equipe Cáritas A novela, no entanto, reencena o velho mito do progresso e do mérito individual, como se o país ainda pudesse sustentar sua moral sobre o mesmo montante que o destrói. A ausência de qualquer referência ao rompimento além dos segundos da abertura escancara como a teledramaturgia continua a falar de corrupção e ambição, sem afirmar que o setor minerário é um projeto de poder onde vale tudo, inclusive enfraquecer a coletividade em territórios minerados, tratados como zonas de sacrifício do projeto capitalista neoliberal. “A comunidade hoje, tipo assim, ela está igual a Samarco pretende: distanciada. Esse ai é o plano da Samarco: que a comunidade não se una. Porque se a comunidade se unir, ela ganha força. E com a comunidade separada, eles (empreendimentos) ganham força”, explica Geraldo.

Já fora da tela, a Operação Rejeito revelou que, longe da zona rural de Mariana, há outras relações bem consolidadas, as quais conectam mineradoras a políticos, autoridades e órgãos reguladores em uma rede que atravessa contratos, favores e decisões legislativas, aprova projetos e decide quem lucra e quem sofre. Essa conjuntura interessada no dinheiro talvez explique por que a novela, mesmo na tentativa de se atualizar, ainda hesita em encarar o conflito de frente.

O Instituto Guaicuy aponta que o rompimento não foi um acidente, mas sim fruto de decisões corporativas moldadas por um sistema que prioriza os ganhos da própria empresa. E quando a questão chega na reparação para as pessoas atingidas, muito se comenta sobre os valores de indenização, como o processo de Mariana na Inglaterra, e o novo acordo do Rio Doce. Mesmo anunciados como um avanço, as negociações e trâmites nesses processos não envolvem nas mesas de deliberações aqueles e aquelas que viviam nas comunidades hoje atingidas, assim como o remake não coloca no centro diegético essas questões minerárias.

Pouco ou nada é perguntado sobre a reparação que vá além de recursos financeiros. O rompimento atravessa e destrói os modos de vida das comunidades tradicionais, mas essa dimensão não é considerada nas propostas de compensação, que parecem falar a língua dos Roitman: números, planilhas, valores monetários. O cotidiano dessas comunidades não se mede por cifras. Ele é tecido por saberes e costumes tão antigos quanto o próprio lugar: a pesca, a roça, os encontros nas praças, as festas religiosas, os quintais produtivos, as comidas, formas de existência que organizam o tempo, os afetos e a memória, e que o dinheiro da exportação dos metais, além de modificar, não consegue recompor.

Imagem: Maria Imaculada, registrada pela equipe Cáritas Para Maria Imaculada, moradora de Paracatu de Baixo, “a felicidade da gente é ter saúde, conversar com os amigos, passear, sair, encontrar com os amigos pra conversar. E hoje quase todos ficaram em Mariana, quase ninguém quis vir pra aqui [reassentamento coletivo]. Só nós mesmo que tão aqui. Eles pensam que a gente só veve só do dinheiro. A gente não veve só do dinheiro, porque se a gente coloca o dinheiro lá, o dinheiro não vai fazer nada. O dinheiro não vai prantá. O dinheiro compra, o dinheiro compra tudo. Só não compra a felicidade de ninguém”.

Nada disso parece ter valor na lógica do capital. O que não se converte em lucro ou propriedade é descartável. Assim como os Roitman ou o Marco Aurélio Catanhede de Vale Tudo, que vivem no topo da cadeia do poder econômico cercados de luxo, status e viagens internacionais, a elite da mineração se distancia das consequências de suas ações, enquanto as comunidades atingidas veem suas vidas transformadas em mercadoria.

Por: Maria Luísa Sousa e Natalia Lima Amaral

Colaboração: Karina Gomes BarbosaReferências

LOPES, Maria Immacolata Vassallo de. Telenovela como recurso comunicativo. MATRIZes, São Paulo, v. 3, n. 1, p. 21-47, 2009.

-

“Jem e as hologramas” andaram para as “Guerreiras do K-Pop” correrem

As amigas e músicas de Jem e as hologramas. Foto: reprodução Ia o final da década de 1980 e eu, como várias garotas, assistíamos a Jem e as Hologramas na TV aberta. Para mim, sempre foi um desenho revolucionário, porque não havia lutas e músculos masculinos em display. Tudo era embalado por música pop e as personagens femininas trocavam de roupa (e que figurino! – descobri, adulta, que os looks eram inspirados na alta costura da época).

Corta para 2025 e minha filha me convenceu a assistir a Guerreiras do K-Pop na Netflix com ela. Com todas as diferenças, a animação tem algumas das qualidades que há quatro décadas encantaram aquela menina (inclusive os figurinos incríveis e as músicas). Guerreiras… até tem batalhas (porque as três protegem o mundo contra demônios), que são, porém, trabalhadas narrativa e visualmente sem explorar violência extrema, longe da masculinidade viril e à beira do humor.

Se há 40 anos (completados no último dia 6 de outubro) Jem e sua trupe integravam uma estratégia mercadológica de consumo audiovisual relacionada à emergência da MTV e dos videoclipes, o trio formado por Rumi, Mira e Zoey mostra como a hegemonia das heroínas princesas, brancas, apaixonadas e passivas definitivamente ficou para trás – numa linha traçável de Mulan e que se intensifica nos últimos anos com Red, Raya e o Último Dragão, A Caminho da Lua, Cada um na sua Casa, Encanto, Caçadores de Trolls, O príncipe dragão, Contos de Arcadia, Carmen Sandiego, She-ra e as princesas do poder, Avatar, Jurassic World, A Casa Coruja e mais um monte de coisa.

As protagonistas de Guerreiras do K-Pop com figurino fashionista e as armas brancas que usam para defender o mundo dos demônios. Foto: Divulgação/Netflix São animações diversas entre si, mas com a busca comum pela fuga das narrativas adocicadas e ocidentalizadas dos contos de fada. Comerciais, sim, mas muito mais preocupadas com aventura, autoconhecimento, autoaceitação, empoderamento e imagens diversas de meninos e meninas – uma diversidade que também diz respeito ao soft power oriental; meninas latinas, indígenas, africanas, árabes ainda estão amplamente fora do quadro.

Algo mais salta aos olhos desde Jem, passando por grande parte desse conjunto, e que também é muito forte em Guerreiras do K-Pop. Tratam-se de animações sobre a amizade, mais especialmente sobre a amizade feminina. É um tema que, por sua vez, está presente no audiovisual infantojuvenil desde o início da década de 1980, com animações como My Little Pony, correndo em paralelo aos mundos masculinos criados pela Mattel e pela Hasbro (co-produtora de Jem), com He-man e a She-ra original, Gi Joe, Transformers e afins.

É verdade que animações protagonizadas por meninas-não-princesas sempre tiveram um lugar no audiovisual, mas não tão proeminente quanto agora: Três espiãs demais, Kim Possible, As meninas superpoderosas, Winx, Miraculous são exemplos bem executados.

Certamente os pequenos pôneis e os ursinhos carinhosos geraram (e geram – basta entrar na loja de chocolates…) fatia considerável de produtos, brinquedos e outros vendáveis para alimentar a máquina capitalista. Mas, dentro da cultura da mídia, oferecem outras visualidades ao público.

O aspecto mais marcante de Jem e Guerreiras é colocar meninas à frente de narrativas altamente empoderadas, que reforçam os laços entre as amigas. Adriana Cavarero trata as amizades femininas como espaços narrativos em que mulheres e meninas trocam histórias de vida, tendo em vista que suas experiências nunca foram narradas no palco, na esfera pública; esse sempre foi o espaço dos heróis.

Da esquerda para a direita, Mira, Rumi e Zoey em casa, de moletom, curtindo uma noite entre amigas em Guerreiras do K-Pop. Foto: Divulgação/Netflix Cavarero destaca que, enquanto amizades masculinas falam de coisas – carros, viagens, shakes, coaches, esportes, cervejas, mulheres (a lista é de minha lavra) – as amizades entre mulheres narram suas vidas. Essa narração inscreve a vida feminina na materialidade do acontecido, de algo que se passou no mundo. Além disso, permite que a narradora elabore a sucessão de eventos únicos que constitui uma vida com um fio narrativo; um sentido que, inexistente no viver, é conferido pelo ato de tecer uma trama do vivido.

Jem falava também de um aspecto muito comum na cultura patriarcal: a rivalidade feminina – ainda que construída por homens corporativos. Nem isso há na animação de 2025. E daí vem a maior força de produtos culturais como Guerreiras do K-Pop, à parte a relação muito atual com a moda. Para além do apuro técnico da animação, das músicas extremamente bem elaboradas e executadas (têm sido chamadas de chiclete), da representação engraçadíssima da boy band rival demoníaca (os Saja Boys) e da jornada de formação da protagonista, Rumi, trata-se de uma animação sobre a importância da amizade, de confiar as narrativas de nossas vidas umas às outras.

Guerreiras do K-Pop é atualmente o filme mais visto da história da Netflix. Nenhum produto audiovisual chega a essa marca tendo sido visto apenas por meninas e mulheres, ou seja: a animação, que tradicionalmente seria encaixotada como “chick flick”, “desenho de menina” ou de “mulherzinha”, alcançou um público extremamente abrangente. Prova, assim, que o protagonismo feminino, o protagonismo de garotas, a amizade feminina, é uma narrativa para todos os públicos.

Por Karina Gomes Barbosa

Jem e as Hologramas

Título original: Jem (Jem and the Holograms)

Onde assistir: há diversos episódios no Youtube

Gênero: série animada musical infantojuvenil

Temas: amizade feminina, música, tecnologia, rivalidade feminina, namoro

Classificação: Livre

Nossa classificação: LivreGuerreiras do K-pop

Título original: KPop Demon Hunters

Onde assistir: Netflix

Gênero: longa de animação musical infantojuvenil

Temas: amizade feminina, música, demônios, autocuidado, flerte

Classificação: 10

Nossa classificação: Livre

Justificativa: a representação de violência da animação é fantasiosa e engraçada, sem nenhuma cena inadequada para crianças. Certamente as qualidades do filme valem a pena para crianças e adultos. -

Quando uma menina é assassinada, o que a imprensa escolhe contar?

Essa pesquisa começou a partir de um questionamento da professora Karina Gomes Barbosa (UFOP), que já investigava temas relacionados a gênero, infância e violência, com foco principalmente nas coberturas jornalísticas de crimes contra mulheres. Em um dado momento, Karina deslocou seu olhar para a cobertura de infantofeminicídios, refletindo sobre como a mídia aborda, ou silencia, esse tipo de violência.

Dessa inquietação resultou o artigo “De simulações desumanizadoras a fabulações críticas: reparar violências jornalísticas à ‘Menina sem Nome’”, escrito com Adriana Santana (UFPE). Neste trabalho, as autoras analisam a forma como reportagem do Fantástico, programa da Rede Globo, e telejornais da NETV, em 2023, relembraram o caso do assassinato de uma menina não identificada, ocorrido em 1970, em Recife. Problematizam as narrativas desumanizadoras que marcam parte do jornalismo e propuseram caminhos críticos de reparação simbólica, como a fabulação crítica, na qual deram o nome Maria à menina:“Provavelmente, ela se chamava Maria, o nome mais comum em Pernambuco na década de seu nascimento (1960), segundo o projeto Nomes do Brasil, do IBGE” (p. 16).

A partir daí, se iniciou a minha pesquisa de Iniciação Científica, intitulada “Perspectivas críticas sobre a mídia: um olhar gendrado, decolonial e ético sobre o caso Miriam Brandão”. Esta pesquisa, financiada com bolsa do CNPq, buscou investigar a cobertura jornalística do sequestro e assassinato de Miriam Oppenheimer Leão Brandão, de 5 anos, ocorrido em 1992, em Belo Horizonte (MG).

O estudo se insere em uma linha de investigação que analisa como o jornalismo historicamente materializa o feminicídio de meninas, incluindo pesquisas anteriores sobre casos como o de Maria, em Recife. Também leva em consideração os infantofeminicídios como o de Araceli Cabrera Sánchez Crespo, de 8 anos, assassinada em 1973, em Vitória (ES), e o de Ana Lídia Braga, de 8 anos, assassinada em 1970, em Brasília.

Nos interessou compreender os modos pelos quais o jornalismo representa esses crimes, a fim de propor uma reflexão crítica, ética, com perspectiva de gênero e infância, sobre a cobertura midiática. Suas histórias permanecem presentes no imaginário nacional, ressurgindo periodicamente como fantasmagoria. Ao mesmo tempo, a santificação de algumas dessas meninas as retira do humano, influenciando a forma como esses crimes são compreendidos, e reforçando a necessidade de uma postura ética no jornalismo que compreenda, critique e proponha ações transformadoras.

Chamada na capa do EM no dia 08 de janeiro de 1993, essa é a segunda vez que o rosto de Miriam aparece no jornal. Em março deste ano, eu e a professora Karina fomos até a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, em Belo Horizonte, para acessar arquivos digitalizados do jornal Estado de Minas, do período de 1992 e 1993, época em que aconteceu o sequestro, assassinato e os julgamentos dos acusados do caso Miriam Brandão.

Foto de Miriam Brandão retirada do site do Ministério Público do Estado de Minas Gerais O caso analisado

Na manhã do dia 22 de dezembro de 1992, no bairro Dona Clara, região da Pampulha em BH, Miriam Brandão foi sequestrada enquanto dormia em sua casa. Na época, ela tinha 5 anos e morava com o pai, Volney Brandão, a mãe, Jocélia Brandão, e o irmão, Pedro Henrique, de 8 anos. Após 16 dias de investigação, a polícia localizou os sequestradores: os irmãos William Gontijo Ferreira, de 23 anos, e Wellington Gontijo Ferreira, 22, e uma cúmplice, Rosemeire Pinheiro da Silva, namorada de William, que trabalhava na farmácia da família Brandão.

O crime foi motivado pela percepção de que a família possuía boas condições financeiras; segundo os relatos, os irmãos planejaram o sequestro com o objetivo de obter dinheiro para quitar dívidas relacionadas a uma rinha de galos. Eles pediram 150 mil dólares de resgate, valor que foi arrecadado pela família, mas não pago. Durante o período, os sequestradores permaneceram em um local próximo à residência da vítima. Ao longo dos dias, a família, as autoridades e a imprensa mantiveram a esperança de que Miriam retornaria com vida. No entanto, conforme relato dos próprios criminosos, a criança foi assassinada no segundo dia de cativeiro, por chorar muito.

No dia 23 de dezembro William asfixiou e em seguida esquartejou e carbonizou o corpo de Miriam. Quando a polícia encontrou o sequestrador, havia no local do crime apenas 150 gramas de cinzas e dois dentes. Essas informações são constantemente reiteradas e relembradas nas matérias jornalísticas.

Durante a pesquisa, refletimos sobre a possibilidade de compreender o caso como um feminicídio, o que se mostrou difícil diante da ausência do corpo. O caso do assassinato de Miriam Brandão é emblemático por isso, pois impede a verificação de abuso sexual ou das condições de tratamento durante o sequestro. A única versão disponível é a narrada pelos sequestradores. Apesar disso, a análise comparativa com outros assassinatos de meninas já citados aqui revela que o gênero é um marcador central para compreender essas violências, sendo determinante na brutalidade dos crimes.

O crime de feminicídio é o assassinato de uma mulher por razões da condição de gênero. Essas razões são entendidas quando envolvem violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Exemplos ajudam a identificar tais situações, como agressões que visam especificamente o corpo feminino, facadas nos seios ou na região da virilha; a raspagem forçada do cabelo, como forma de humilhação pública; ou ainda atos de vingança motivados por recusa de relacionamentos e pelo controle sobre a vida da mulher. Esses elementos demonstram que a violência vai além da intenção de matar, carregando um significado simbólico e de dominação que expõe a raiz misógina do feminicídio.

As coberturas jornalísticas

A pesquisa de Iniciação Científica começou em setembro de 2024 e se encerrou em agosto de 2025. Nesse período estudamos matérias tanto da época em que o crime aconteceu, nos anos 90, quanto podcast e reportagem audiovisual de 2024, produzidos 30 anos após o crime. Essas análises e os resultados parciais foram submetidos e apresentados em congressos de comunicação e jornalismo, possibilitando discussão e aprimoramento das análises.

Em agosto, o artigo “Gênero, infância e violência: os assassinatos de Ana Lídia Braga e Miriam Brandão no Correio Braziliense e Estado de Minas”, foi apresentado no XV Encontro Nacional de História da Mídia (Alcar), escrito com Ana Beatriz Nogueira Justino (bolsista de IC – PIP-Ufop) e a professora Karina Gomes Barbosa. Em setembro, apresentei o artigo “Gênero e infância no podcast “Crimes que Abalaram Minas Gerais” sobre o caso Miriam Brandão”, na Intercom Nacional no IJ – Jornalismo, e o artigo “Ana Lídia Braga e Miriam Brandão: sensacionalismo, moralidade e simulações no jornalismo audiovisual”, foi aceito para apresentação no JPJor, em novembro, na UEPG.

Para tabular e analisar as matérias do Estado de Minas nos baseamos na Análise de Cobertura Jornalística (ACJ), proposta por Gislene Silva e Flávia Maia (2011), que busca compreender a cobertura como configuração social de acontecimentos a partir de estratégias de apuração, composição e disposição da notícia. O protocolo foi adaptado para incluir uma camada analítica de gênero e infância, orientando a leitura crítica das narrativas midiáticas e das hierarquizações de vidas que se produzem no noticiário. Essa adaptação foi desenvolvida nas atividades do Ariadnes, observatório de mídia, gêneros e sexualidades ao qual essa pesquisa se vincula, e que vem sendo incorporada às metodologias do grupo, como em artigo sobre coberturas de violências de gênero no ambiente universitário.

Por fim, apresento de forma resumida alguns resultados desta pesquisa. Eles indicam que o jornal Estado de Minas fez uma cobertura jornalística intensa, especialmente nas datas próximas ao desaparecimento e o assassinato de Miriam. Tivemos acesso a 38 matérias sobre o caso no Estado de Minas, de dezembro de 1992 a março de 1993. Dessas, 18 saíram na capa e apenas 9 tinham imagens. Miriam, no entanto, apareceu em foto duas vezes, na primeira menção ao caso e ainda sem ter seu nome no título: “Filha de médico é sequestrada em BH” e quando encontraram William (primeira imagem neste texto).

Em dezembro de 1992, mês do sequestro, o caso saiu em seis capas das oito edições analisadas. Já em janeiro de 1993, quando seu corpo foi encontrado, foram 25 matérias publicadas, 9 aparecendo na capa. Nos meses seguintes (fevereiro e março), o número caiu para 14 matérias, e só 2 chegaram à capa.

O foco do jornal estava muito mais nos acusados, nos familiares e nos detalhes técnicos da investigação do que na própria Miriam, o que reforça sua invisibilização. Além disso, a cobertura dividia espaço o tempo todo com outro caso de grande repercussão nacional, o assassinato de Daniela Perez, e também com os debates sobre a pena de morte puxados pelo então presidente Itamar Franco e tendo Jocélia Brandão e Glória Perez, mães de Miriam e Daniela, respectivamente, como protagonistas.

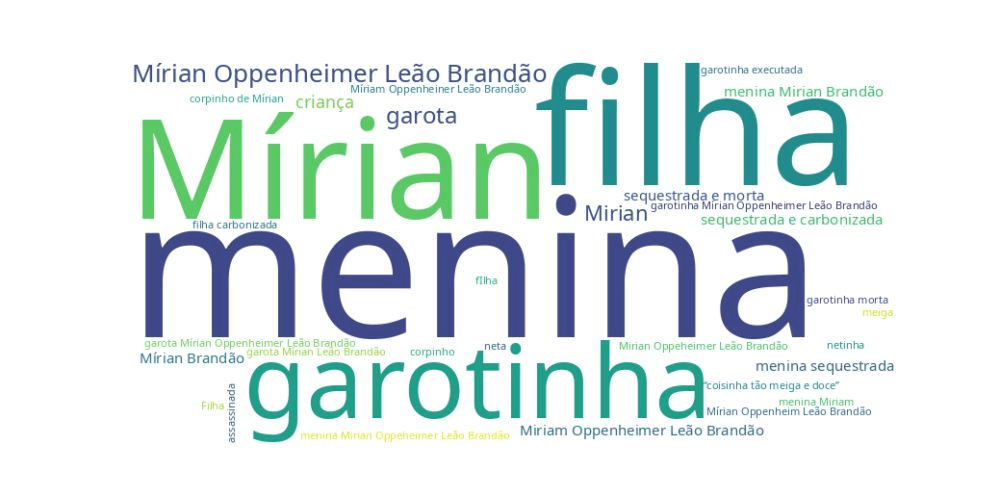

Nuvem de palavras gerada no Manus a partir dos resultados da pesquisa, indicando os modos com a imprensa nomeou Miriam O nome de Miriam foi escrito errado durante toda a cobertura, o que revela descaso e é outro reforço à invisibilização. Ao mesmo tempo, o jornal insistia em chamá-la de “garotinha” e usar outros termos que representam fragilidade, além de destacar a brutalidade do crime de forma sensacionalista, como se o impacto estivesse mais na crueldade do ato do que na vida interrompida de uma criança, como sujeito de direitos. O jornalismo reduziu Miriam a um corpo violentado, ignorando sua existência e as dimensões estruturais do crime. Em vez de contextualização ou mesmo de estatísticas, sua memória foi transformada em espetáculo pela repetição da violência.

Uma surpresa ao longo da pesquisa foi não encontrarmos o caso do assassinato de Miriam em efemérides de um, cinco ou 10 anos. Após as notícias sobre os julgamentos e as penas dos condenados, a menina deixou de ser lembrada no Estado de Minas.

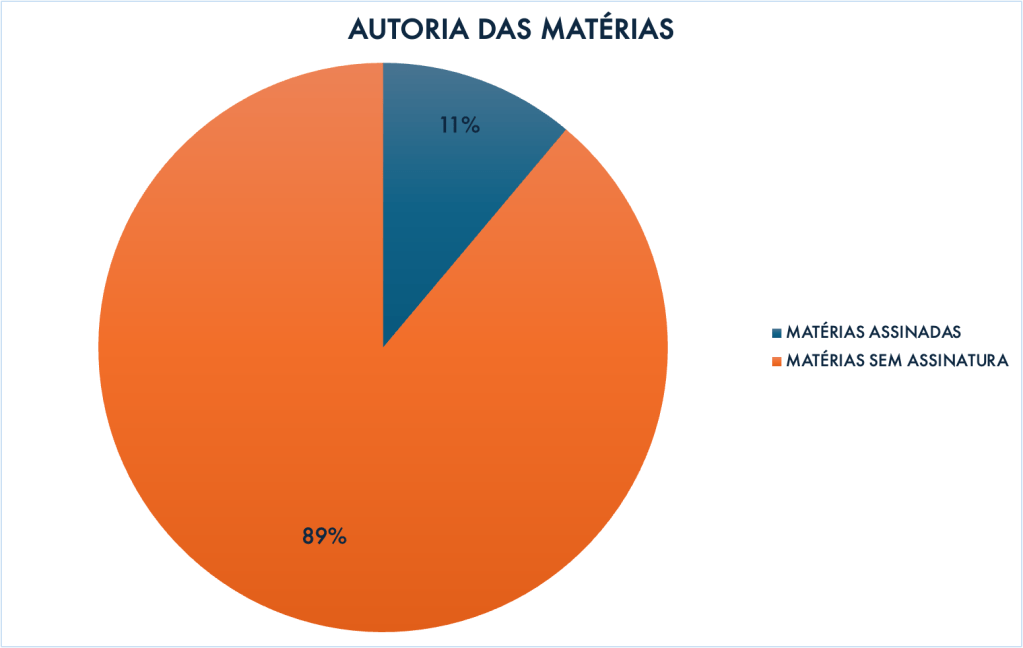

Assinaturas das matérias analisadas: das 32 publicações analisadas, apenas 4 foram assinadas. A ausência de autoria sugere menor especialização e aprofundamento da cobertura, reforçando um enquadramento restrito ao viés criminal e silenciando discussões mais amplas sobre gênero, infância e violência estrutural.

As outras coberturas analisadas, da Record Minas em 2024, incluindo um podcast e uma reportagem audiovisual da série Crimes que Abalaram Minas Gerais, mostram que, mesmo décadas depois, o tratamento do caso ainda segue a lógica criminal e sensacionalista. A memória de Miriam é explorada para gerar impacto emocional, evocando como poderia ter sido sua vida interrompida há 30 anos, mas sem qualquer menção à legislação que, em 1994, tornou estupro e homicídio qualificado crimes inafiançáveis e passíveis de punição mais rigorosa (Lei 8.930/1994), defendida por figuras como Jocélia e Glória.

Em 1992, a ausência de uma cobertura com perspectiva de gênero e infância pode ser explicada pelo formato hard news e pela inexistência da Lei nº 13.104/2015, que tipifica o feminicídio. Mesmo assim, é possível perceber que casos como o de Miriam não eram isolados, ao olhar para a editora “Polícia” do EM enquanto procuramos notícias na Biblioteca Pública.

Montagem com recortes de algumas noticias na editoria “Polícia” no Estado de Minas em janeiro de 1993. No título “Esta é a desconhecida estuprada e assassinada” a matéria contém a foto do corpo no IML, com a legenda “As sardas se destacam no rosto da mulher ainda não-identificada”. Como aponta Judith Butler em Quadros de Guerra: Vidas Passíveis de Luto e Carlos Alberto de Carvalho em O jornalismo, ator social colonizado e colonizador, as escolhas jornalísticas sobre quem merece atenção refletem desigualdades sociais; Miriam, sendo uma menina branca, com família estruturada e condições financeiras mais favoráveis, teve seu caso noticiado. Ainda assim, sua memória se dilui com o tempo, pois sem um contexto midiático de injustiça social e mistério, já que os acusados foram julgados e condenados, a menina foi gradualmente esquecida.

Quando Miriam foi assassinada, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estava em vigor, já propondo a compreensão da criança como sujeitos de direitos e incentivando novas formas de noticiar violações contra esses grupos. Essa abordagem, porém, não fica aparente na cobertura do EM, bastante centrada nos adultos – nos pais e nos criminosos – e relegando Miriam a mero “objeto” da violência, importante apenas na medida de sua fragilidade infantofeminina.

Este olhar evidencia como o jornalismo contribui para a construção de narrativas seletivas sobre violência contra meninas e mulheres, reforçando padrões de visibilidade que priorizam certas vidas em detrimento de outras. A pesquisa mostra que refletir sobre essas escolhas é fundamental para compreender os limites e possibilidades da cobertura midiática, visando a importância de incluir e considerar as interseccionalidades das vítimas e o papel da imprensa na promoção de debates mais amplos sobre justiça, direitos humanos e memória social.

Por Ana Rodrigues

-

Eu cuido, tu cuidas e ela cuida

Eu cuidei da minha mãe e do meu pai por 10 anos. Nasci em 1963, numa família de classe média em Belo Horizonte. Minha filha tinha uns 11 anos e meu rapaz uns 7 quando minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. Eu já tinha convivido com meu sogro tendo a mesma doença e agora ela estava ali, ainda mais pertinho de mim. A mulher que me criou estava começando com os sintomas e, depois de um tempo, eu e meus irmãos decidimos que não era uma boa ideia deixar dois idosos sozinhos dentro de casa. Começamos a revezar quem iria dormir com eles.

A partir daí, toda quinta-feira eu saía de casa, na região metropolitana de Belo Horizonte, e dirigia até a casa dos meus pais para dormir com eles. A rotina era sempre a mesma: arrumar a casa, dar os remédios certos, fazer comida, dar banho e vestir roupa, isso sem contar com a atenção que dois idosos precisavam. Além disso, continuava minha rotina de trabalho normalmente, continuei lecionando História.

Há uns seis anos, meus filhos estavam com uns 15 anos, minha mais velha, e 11 anos meu caçula. Minha mãe começou a precisar de cuidados mais intensos, sua mobilidade estava pior, ela se lembrava cada vez menos de mim e dos meus irmãos, estava cada vez mais agressiva e comendo menos. Redobramos os cuidados. Antes, eu ia apenas na quinta, que era minha folga, passava o dia cuidando deles, dormia e voltava para minha casa na manhã de sexta-feira. Passei a revezar os fins de semana com meu irmão. Um fim de semana sim e um não eu estava lá! Recriando a rotina de toda quinta.

Em 2022, meu irmão Zé, que revezava os fins de semana de cuidado comigo, faleceu. Passei por uma fase meio estranha, fiquei tão triste que cheguei a perder uns 10 quilos, dava para ver em meu físico que minha cabeça não estava bem. Meu irmão era meu parceiro de luta e eu passei também a ser responsável por limpar o apartamento em que ele morava sozinho.

Em 2023, em um dia que eu estava de plantão na casa dos meus pais, minha mãe sofreu uma queda e quebrou o fêmur. Eu a levei ao hospital naquele dia, e quanta culpa eu senti. Ela operou e colocou prótese. O que me lembro mais foi a sentença do médico: ele disse que ela não passaria de um ano.

Depois do incidente a colocamos na fisioterapia, na esperança que ela saísse da cadeira de rodas. Ela não aguentou a fisioterapia, ficou na cadeira de rodas e pirou cada vez mais. O Alzheimer tirou dela a fala e a prótese, o andar. O corpo não aceitou muito bem o objeto estranho e a partir daí ela entrou e saiu do hospital, até ficar lá porque o corpo não aguentava mais.

Dormi com ela praticamente todas as noites no hospital. Eu a representava legalmente lá e meus irmãos afirmavam não poder revezar comigo. Eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Quando saía do serviço noturno ia para o hospital, dormia e acordava às 4h20 da manhã para trabalhar na minha cidade. Por nove meses foi assim. Fiquei com ela o tempo todo.

Na madrugada em que ela se foi, eu não estava presente. Foi um dos únicos dias em que eu não estava. Tinha levado minha filha para a cidade onde ela estudava. Recebi o telefonema e voltei. Cuidei dela até o fim, do jeito que pude.

Agora eu cuido do meu pai. Ele tem 100 anos de pura energia! Cuidar dele é mais fácil, ele também requer cuidados, mas consegue se locomover sozinho, ainda fala e brinca, apesar de ratear a memória de vez em quando. Minha rotina com ele continua quase a mesma, às quintas eu saio de casa às 5 da manhã, passo o dia com meu pai e volto para casa na sexta para trabalhar de manhã.

Eu não tenho nenhuma intenção de colocar meu pai em um asilo. Para mim não justifica que eles tenham cuidado de mim por tantos anos e eu não cuide deles. O meu cuidado com eles é a forma de retribuir o amor que eles me deram a vida toda.

******

A mãe de quem passou por essa história é minha avó. E esse relato, apesar de parecer ser de uma filha, é o relato do meu pai. Foi ele quem passou por essa rotina de cuidado por quase 10 anos. Relatar assim coloca a gente para pensar que, se fosse uma mulher passando por essa situação seria normalizado, pois todas têm que cuidar, já que o cuidado é criado e feito em sua maioria por mulheres. Minha avó teve seis filhos homens, então o cuidado recaiu sobre eles. Meu pai sabe passar, cozinhar, costurar… e cuidar dos meus avós.

Mas ele é um em um milhão. Segundo dados do Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019, 92,1% das pessoas que cuidavam de parentes idosos eram mulheres. O ato de cuidar é imposto às mulheres desde novas – atire a primeira pedra quem de nós nunca ganhou um jogo de panelinhas ou uma bonequinha para cuidar? O cuidado com os idosos não é diferente: se falamos de cuidado, o gênero que cuida é feminino.

Porém, os homens também são capazes de praticar o cuidado, com os mais velhos, com crianças. Meu pai é um exemplo dessa possibilidade. Claro, ele não é perfeito, o escutei dizer algumas vezes que, já que não tinham uma irmã, eles precisavam cuidar dos pais. Se minha vó tivesse uma filha, provavelmente a rotina que descrevi seria dela.

E, mesmo que meu pai escolhesse contratar alguém para cuidar dos meus avós, seria uma mulher. Essa afirmação vem do entendimento da economia do cuidado. Cargos de cuidado, como babás, cuidador de idosos e cuidados com a casa (o chamado trabalho doméstico) são exercidos, em sua maioria, por mulheres. Segundo a Pesquisa Nacional sobre Trabalho Doméstico e de Cuidados Remunerados, executada pelo Instituto de Pesquisa Econômica (Ipea) e pelo Ministério da Igualdade Racial (MIR), 93,9% das participantes eram mulheres, e dessas, 69,9% eram mulheres negras.

O trabalho de cuidado é desvalorizado em relação a outras ocupações, além de ser pouco comentado. Em 2024, o Governo Federal instituiu a Política Nacional de Cuidados, que tem como um dos objetivos enfrentar a precarização do trabalho e “promover o conhecimento, a redução e a redistribuição do trabalho não remunerado do cuidado, realizado primordialmente pelas mulheres”. Já que além de ser um trabalho feminino invisível, é desvalorizado na remuneração. O cuidar também é uma tarefa.

-

Os bebês de (Rosemary?) Solange

Na reta final do remake de Vale Tudo, há duas grávidas. Uma delas, nossa esquerdista resistência favorita, a chérie Solange Duprat espera gêmeos do esquerdomacho Afonso Roitman. Para além das absolutamente inoportunas publicidades (os “merchans”) da personagem – promovendo sabão em pó depois de saber que o cunhado dado como morto está vivo etc. -, quero falar aqui do modo como a trama construiu essa gravidez.

Em resumo, como uma versão comédia mórbida da gestação de Rosemary Woodhouse, interpretada por Mia Farrow no clássico de terror O bebê de Rosemary (1868), do declarado culpado por abuso sexual Roman Polanski.

Primeiro, a mulher, que é uma produtora de sucesso, independente, decidiu que gostaria de ser mãe. Sem um parceiro ou parceira estável, começou a pensar em inseminação. Pediu a seu melhor amigo e roomate, Sardinha – um ato absolutamente normal e corriqueiro na vida de dois adultos amigos –, para ser o doador do material genético. Foi recebida com um espanto quase vitoriano do outro, como se ela estivesse propondo um crime grave.

Depois, quando Solange começou a olhar banco de doadores de esperma, pesando características, desejos, expectativas, passou a ser julgada não apenas por Sardinha, mas por Renato, seu chefe e ex-namorado, que deixou claro desde o início da trama (quando a atuação permite deixar algo claro…) não querer filhos, não curtir crianças etc.

Solange no início da jornada de terror de sua gestação. Foto: reprodução TV Globo Renato se ofereceu para ser pai do filho da ex – sem ter sido convidado –, numa invasão sem noção do espaço privado e da autonomia dessa mulher sobre seu corpo e suas escolhas. E então, numa reviravolta, Solange se descobre grávida pelos métodos ancestrais, depois de uma noite casual com Afonso.

Aos primeiros sintomas, Solange ganhou broncas de Sardinha por estar à flor da pele. Precisou se desculpar pelo humor instável, sem nenhuma empatia masculina. Quando demonstrou aumento de apetite, foi repreendida no ambiente de trabalho por estar comendo os biscoitos corporativos. Precisou se explicar. Pressionada, deu a notícia ao chefe, que se ofereceu para acompanhá-la no ultrassom – afinal, que pecado uma mulher ir sozinha, desamparada, ver seus fetos, né?

(Nota lateral sobre a heterossexualidade compulsória: quando eu engravidei, os formulários de maternidade e de “cursos de gestante” traziam os seguintes campos: “Nome da mãe” e “Nome do marido”. Pois é.)No exame, Solange descobre que está grávida de gêmeos, e Renato fica exultante. Tão exultante que, quando a médica parabeniza o “papai” pela novidade, ele não a corrige ou desmente. Assume o papel, diante de uma Solange estupefata, mas sem reação. Afinal, deitada na maca, com gel na barriga, estava num dos muitos momentos de vulnerabilidade física em que a gravidez coloca mulheres e pessoas que gestam.

Ela o cobra depois, indignada, e ele mal pede desculpas. Se justifica, estava feliz (devia estar pensando que o exagero já era fruto dos hormônios descontrolados). Quando Solange conta a novidade a Sardinha, ele fica felicíssimo com os futuros afilhados e, na sequência, tem uma ideia brilhante: fazer um bolão sobre o sexo das crianças, monetizando em cima das projeções de identidade de gênero dos embriões, sem consultar a mãe sobre a relação dela com essas expectativas da cisgeneridade.

Apesar de Solange ter declarado que se trata de uma produção solo, Sardinha a pressionava o tempo todo para revelar a paternidade. Fuçou, caçou pistas, abriu correspondência da amiga, até sacar que o pai biológico é Afonso. Tirou satisfações e demandou que Solange contasse ao pai, que teria o direito de saber… Tudo que uma pessoa no início da gestação precisa: apoio, solidariedade, compreensão e respeito à sua autonomia e suas decisões. A narrativa é que ela estava enganando Afonso e escondendo algo dele.

Não bastasse a narrativa de terror e disciplina sobre os corpos femininos, sua sexualidade e direitos reprodutivos, o tom da trama toda foi de arrepiar. Os eventos foram tratados como momentos leves da novela, divertidinhos, meio como o segundo ato de uma comédia romântica dos anos 1990 datada e esquecível.

(O terceiro ato começou quando os filhos no ventre da mulher serviram de motivo para o doente Afonso querer se curar. E se Solange perdesse os gêmeos? Ele abandonava o tratamento?)

Solange ficou cercada de homens dizendo a ela o que fazer, como gerir o próprio corpo e as decisões sobre sua gravidez, demandando poder de escolha sobre questões que absolutamente não lhes diziam respeito. E olha que esses são seus amigos. E olha que ela nem cogitou, por exemplo, interromper a gestação. Só podemos imaginar o show de horrores que seria.

Por Karina Gomes Barbosa

-

Todo mundo sabe, ninguém fala

Eu estava na biblioteca, era dia de organização nova das seções. Quando fui apontar para um livro na prateleira, senti alguém chegar por trás, me encoxando. Fiquei paralisada. Saí.

Tudo aconteceu muito rápido, sem que houvesse tempo para entender ou reagir. Tinham pessoas por perto, mas todos ficaram confusos com aquele movimento estranho. Numa fração de segundos ocorreu um toque – indesejado, sem consentimento – que permanece em mim como trauma.

Ele dividia comigo esse ambiente de trabalho, e mesmo que já tivesse escutado outras histórias de importunação sexual, assédio e até stalking, nunca tinha acontecido comigo – até aquele momento. Os relatos circulam há tempos na Universidade Federal de Ouro Preto, mas parece que ninguém faz nada.

Quando ele estava sentado na biblioteca, tinham ainda umas movimentações esquisitas na genitália, a gente observava isso. Mas, assim como os outros relatos, isso acontecia e ninguém falava. Fazia parte do dia a dia e ninguém se aproximava.

Depois desse episódio, comuniquei ao responsável pela biblioteca e mudei meu horário, para não encontrar com ele. Mas, no meio disso, esperei que algo fosse feito; que ele pudesse ser expulso da função, por exemplo. Mais uma vez eu vi que ninguém iria fazer nada, que agora, as dores e trauma ficariam individuais – em mim, no meu corpo.

Eu me pergunto se é porque ele é homem ou se é porque já aconteceram tantos casos que as pessoas parecem não se importar. Já são anos no mesmo ambiente e inúmeros relatos, mas nenhuma providência.

Algum tempo depois estava fazendo uma disciplina em que ele também estava matriculado. Nela, éramos divididos em duplas ou trios e, como ele estava (mais uma vez) sozinho, “excluído”, reuniram algumas pessoas para analisar se ele poderia fazer o trabalho em conjunto. Eu era uma dessas pessoas.

Ali, na frente de dois professores – também homens – tive que não só negar a possibilidade de parceria, mas também explicar o porquê. Tive que me abrir e falar das minhas dores; do episódio de importunação sexual que vivi e ainda citar outros, reafirmando que realizar um trabalho com esse homem é perigoso, arriscado.

O que ouvi foi que a situação é difícil, delicada, mas, de novo, não tem muito o que fazer.

Desde 2018 o Ariadnes escuta relatos anônimos sobre assédio.